解決したい社会課題

高齢者の望みとは

高齢者の望みは?と問われて、「健康やお金の心配がないこと」は当然ですが、実は「自らが望む環境で生活を続け、 地域社会に貢献したい」というものがあります。言い換えるとそれは、自分の楽しみや、生きがい、社会的な役割(貢献感)を持つことです。そして、日々誰かとお互いの想いを尊重しながら自然な形でコミュニケーションを取る日常を得ることです。 しかし、それができない現状があります。私が見てきた高齢者の実態の一部をご紹介します。

-

事例1

一人暮らし高齢者運転免許を返納してから、その方の暮らしは一気に変わりました。日常的な部分はヘルパーにお願いするものの、それまでできていた楽しみや趣味、誰かとのコミュニケーションが少なくなりました。ご本人もその現状に諦めて意欲が低下していきました。

人とのつながりが希薄な高齢者は、何日間も誰とも会いません。配偶者に先立たれ、いつも一人です。体が思うように動かなくなって、何事にも億劫になり、自分からも人に会いに行くことができない。自分に会いに来て気にかけてくれる人もいないから、ずっとテレビを観て過ごす。そんな変わり映えしない日々を過ごしています。誰ともコミュニケーションを取らずにい続けると、不安になったりネガティブなことばかり考えて、意欲もなくなり、最終的には何の望みも持たなくなっていきます。 -

事例2

同居家族がいる一人暮らし高齢者の孤立当たり前ですが家族と同居していると独居高齢者には当てはまりません。同居家族が子供世代の場合は日中働いている場合が多く、本人は一人で過ごします。朝早くから夜遅くまで働いている場合は家族とのコミュニケーションも少なくなりがちです。更に、子供世代との関係性が良好でない場合は遠慮して、迷惑をかけないことを第一にして心苦しく生活しています。

-

事例3

問題がなさそうだけれども孤立・孤独しているケース配偶者に先立たれたり、今まで所属していたコミュニティから離れたりした場合でも、自分の身の回りの世話はできるし認知機能もしっかりしている。我慢強く機転も効くので対人関係も上手にこなす。そんな人は一般的(地域包括、民生委員などの)な支援者からは、 「特に問題がない人」という認識になります。しかしそんな人の中には毎日一人でご飯を食べていたり、日中殆ど誰とも話さない人もいます。 支援者からは問題がないと思われていても、本人は少しずつ意欲の低下が進んでいきます。

このように、問題がなさそうだけれども孤立・孤独になる高齢者の人は行政の主催する地域サロンや自治会活動には殆ど参加しません。その理由としては、他の参加者とは自分の感性や経験と合わないと思っていたり、地域のしがらみが嫌だったりしているからです。

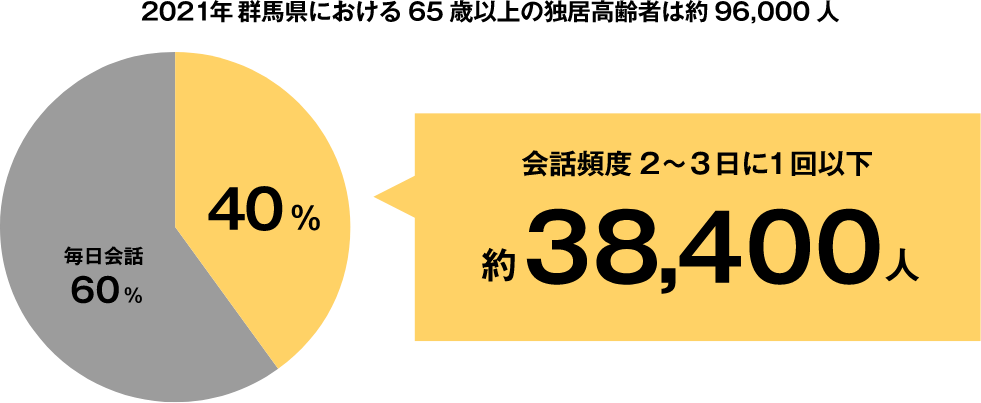

2014年の内閣府の調査によると、日本の一人暮らし高齢者のうちの4割は人との会話の頻度が 2~3 日に 1 回以下と報告されています。これを群馬県に当てはめて考えると、約38,400人もの高齢者が孤立・孤独な状態であると言えます。

約40%の独居高齢者が望まない孤立・孤独状態にある

さらに、一人暮らしの高齢者男性の6人に1人は月に2回以下しか会話をしていません。高齢男性ほど孤立・孤独化になり易いと言えるでしょう。

他者との繋がりが希薄な高齢者には、話し相手どころか気にかけてくれる人さえいません。「誰かとコミュニケーションをとりたい」「繋がりたい」と考えている高齢者であってもそれを叶える居場所や機会がなく、孤立・孤独に陥っています。高齢者の孤独・孤立は、認知機能の低下や認知症へのリスクを高めることや ADL (Activities of Daily Living :日常生活動作)の低下など多くの健康問題を引き起こすことが報告されており、日本の高齢化社会の潜在的な課題となっています。

私自身も多くの地域の高齢者から「近所付き合いがない」「いつも一人で食事をしている」「頼れる人がいない」「参加したい場所がない」という話を聞き、”本当はつながりたいけれどつながれない”高齢者の実態を見てきました。

印象的だったのは、グランドゴルフに参加した際に「ここに来れなくなると、家にこもって弱っちゃうんだよ」と聞いたことで、このような他者と交流する機会や場の存在が高齢者の心と身体の健康に大きく関係しているのだろう、と感じました。

誰でも孤立する可能性があり自己責任ではない…

なぜ高齢者は孤立し、

孤独感を抱えてしまうのか?

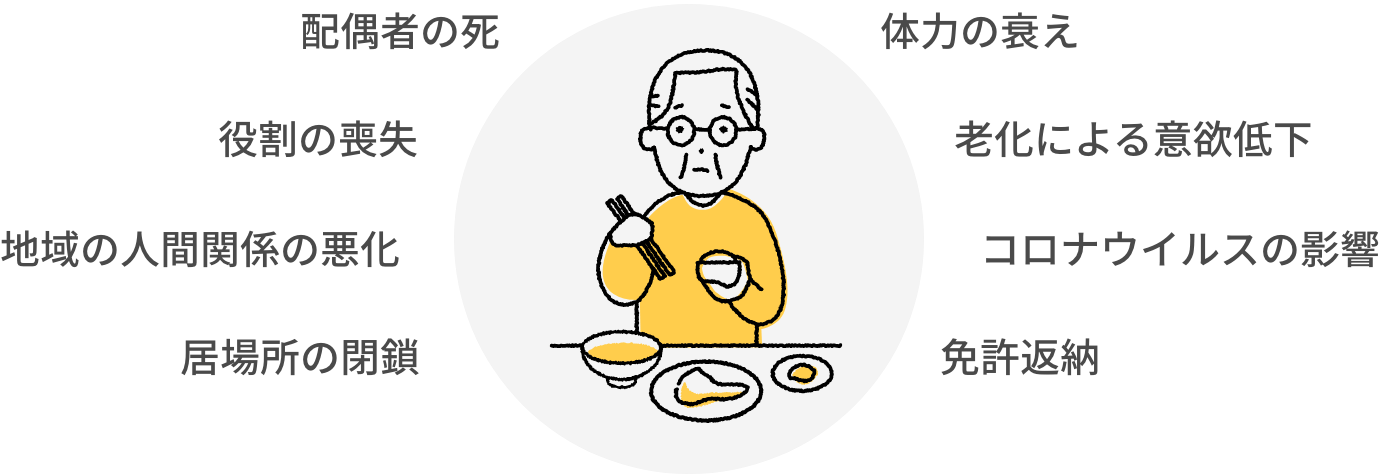

高齢者が孤立するきっかけは様々です。最も大きいのは、退職や配偶者との死別などによって、生活環境や家族関係が大きく変化してしまうことです。一方で、突発的な出来事だけでく、自身の老化などからくる生活のしにくさ、移動のしにくさなどから、徐々に篭りがちになる人もいます。そのきっかけはほんの小さな出来事も多いのですが、 時間が経つにつれて問題が少しずつ大きくなり、孤立・孤独になっていくことがあります。

孤立・孤独な高齢者には本音と建前があることもわかってきました。家族や自分の子供に迷惑をかけたくないという思いが強く「心配しなくても大丈夫」「子供や孫の生活を優先して欲しい」と言いますが本音は、「本当は寂しくて、人との交流を求めているけど、現状仕方がない。諦めようと納得しようとしている」「誰にも求められずにやることがない」などと思っていることが多く、我慢して耐え忍び続けることで、少しずつ孤立していきます。しかし当の本人は自分が孤立・孤独状態だと認識しておらず声が上がらないことも多く、それが周囲からの発見が遅れてしまうことに繋がっています。

現状仕方がないと諦めて我慢して、当たり前になり、孤立していきます。

高齢者は声を上げません。

一番の課題は「意欲の低下」と

それによる「選択肢の減少」

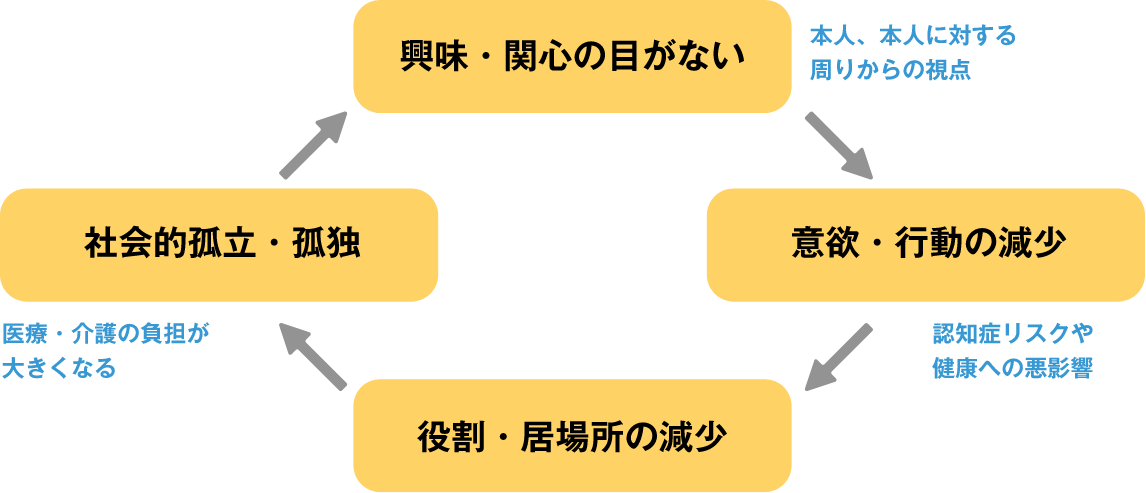

孤立・孤独状態になると、生活意欲の低下を招きそれが更に孤立・孤独を深めるという負のスパイラルに繋がります。そのため、私は孤立がもたらす最大の問題は「意欲の低下」と、それに伴う「選択肢の減少」であると考えています。地域社会への参加意欲が徐々に低下し、引きこもりがちになると、孤独な生活がさらに意欲を減退させる、ということです。本人の認知機能はしっかりとしているので、周りの家族などからは大丈夫だと思われていることが多く、本人も家族も自覚のないまま孤立状態が長引きます。そうなると、行動自体が減少することで、自分の役割や居場所も減少し、地域社会へ参加する選択肢が減ってしまうのです。

地域には日常性をもった

生活に近い関わりの場や機会が少ない

アクティブな期間が終わる介護保険前や要支援の段階で、籠りがちになる高齢者が増えています。

一部にサロンや見守り活動などがあるものの、その人の想いや背景を汲み取りつつ新たな役割に繋げて、社会参加する場や機会を提供する取組みが少ないのが現状です。

持続的な場づくり・機会創出の難しさ

独自のサービスは介護保険制度の対象外であるため、財源の確保が難しいという課題があります。また、多様なステークホルダーを巻き込みながら地域の信頼を得るサービスや仕組みを作り、それを地域文化に根付かせるには時間がかかります。そのための財源や人材の確保も難しいのです。

私たちの地域には、孤立や孤独に悩む高齢者が多くいますが、支援者や財源となる社会的資源が不足しています。そのため、新しい取り組みが継続しにくく、地域に広がらないという難しい側面があります。

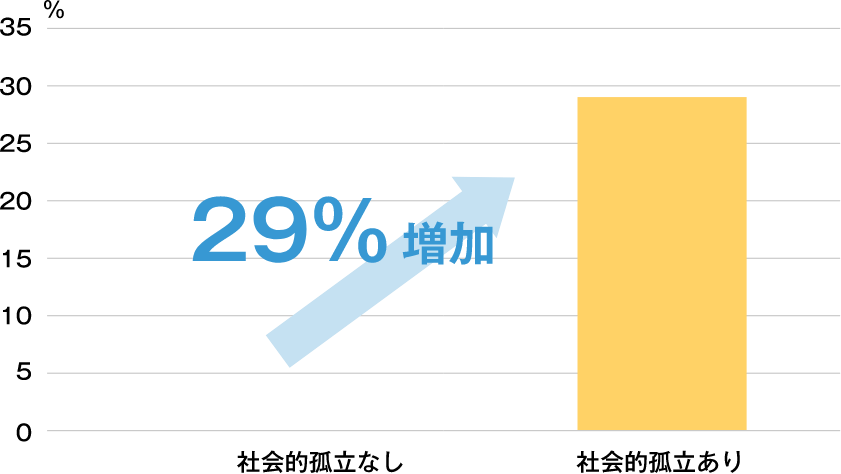

社会的孤立によるリスク

社会的孤立によって

死亡率は29%増加する

社会的孤立や孤独感は死亡率を約29%も高めることを示した研究結果があります。

*「アメリカ、ブリガムヤング大学のジュリアン・ホルト・ランスタッド教授ら

の研究結果」

その一方で社会との繋がりや生きがいがあることで健康寿命が伸び、要介護や認知症のリスクも最大46%軽減することもわかっています。前述の高齢者が孤独・孤立を感じるのは、その人に対する周囲からの興味・関心がなくなることが大きな要因と考えられます。そして、自分自身への関心も薄らいできて、孤立化が深刻化していくのです。このような「望まない孤独・孤立」を無くすために最も重要なことは、その人の想いや状況に関心を寄せながら、暮らしをサポートしてくれる人が身近にいることです。

社会とのつながりの量や質が健康にも影響する

Holt-Lunstad j,Smith TB,Layton JB.Social relationship and mortality risk:A meta-analytic review.PLoS Medicine 2020;7(7):e1000316.論文を元にソンリッサで作成

だから、優しいつながりをつくる

周囲から関心の目を向けられる機会を失ってしまった高齢者が、再び誰かとコミュニケーションをとることで、自分の楽しみや生きがい、想いをくみ取ってもらう機会を得ることができます。そのコミュニケーションをなるべく自然な形で意図的に行うことで、「優しいつながり」をつくりだすことができるとソンリッサでは考えています。

また、その人なりの生きがいや地域社会との接点を作っていくには、それに関わるスタッフの傾聴力や、その人の想いを言葉だけなく表情や仕草などから汲み取るスキルも必要になってきます。更に、社会資源と言われる地域のサークルや居場所、NPOなどとのネットワークが必要になります。

本質的に必要な関わりとは何か?

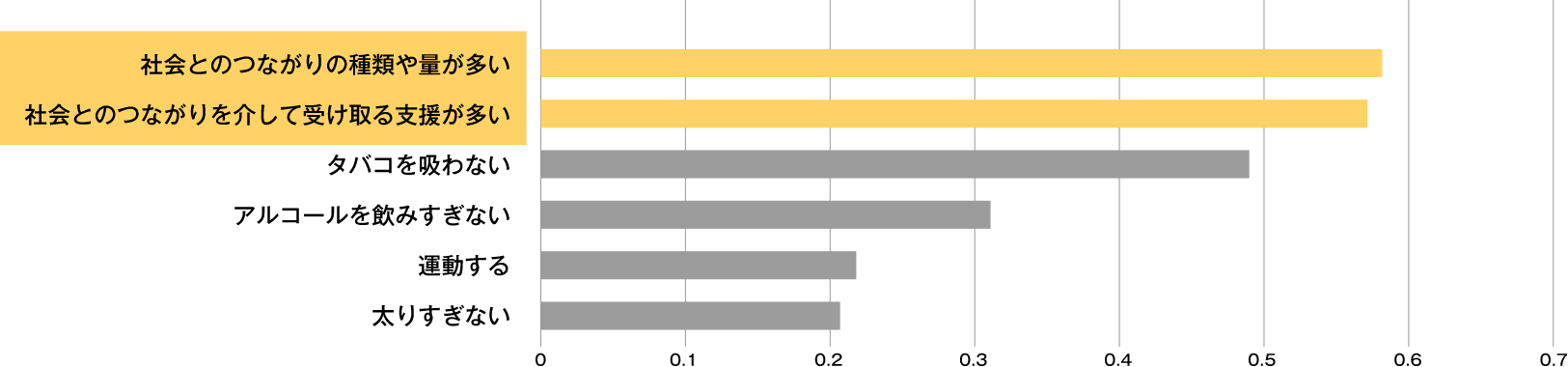

私たちが健康でより永生きするために最も重要なのものは「地域社会との繋がり」です。地域社会との繋がりが健康寿命へ与える影響力は、喫煙や飲酒、運動不足や肥満よりも大きいと言われています。

優しいつながりをつくるため、

私たちが取り組む事業

これからの地域福祉を

ともにつくっていきませんか