創業ストーリー

代表理事 萩原 涼平

祖父母と過ごした原体験

子供の頃、私は祖父母の寛容な愛情に包まれて育ちました。両親に叱られたときは、いつも祖父母の家に行き、話を聞いてもらい、一緒にご飯を食べることで心が癒されました。

中学生の頃、会社を経営していた祖父が急逝しました。祖母はそれまで祖父を全力で支えていましたが、彼の死後、生活の張り合いを失い、心にぽっかりと穴が空いたようでした。もともと内向的な性格だった祖母は、地域社会とのつながりがほとんどなく、一日中誰とも話さずにテレビを見て過ごすことが多くなりました。

祖母が寂しそうにしているのは、大切な祖父を失っただけでなく、地域社会とのつながりの薄さも大きな原因だと気づきました。それから私は、祖母とよく話をするように心がけ、何か良いことがあった時は必ず報告し、祖母が好きな本を買ってあげたり、フォト電子アルバムを作ってあげたりしました。

このようにして、私は祖母との絆を深め、彼女の心に少しでも温かさを取り戻す手助けをしました。

最初の一歩

祖母が元気になるための地域サービスを探していましたが、既存の行政や民間サービスでは祖母に寄り添いながら地域社会との繋がりや役割、生きがいを見つけることができず、深く落胆しました。その頃、マスメディアから「無縁社会」「孤独死」「独居老人問題」などの報道を目にし、祖母のような孤独を抱える高齢者が日本中にたくさんいることを知りました。自分の人生をかけてこの問題を解決したいと強く思ったのがきっかけでした。

群馬県甘楽町に移住。

高齢者の孤立・孤独の原因と構造について知る

21歳の時、地域おこし協力隊の制度を活用して、群馬県の高齢化が進む田舎町に移住しました。そこで、地域の高齢者たちの孫のような存在となり、地域の集まりやグランドゴルフ、ボランティア活動に参加しながら、半年間で500人以上の高齢者の本音を聞いて回りました。

「近所付き合いがない」「いつも一人で食事をしている」「頼れる人がいない」「参加したい場所がない」――そんな声が多く、本当は繋がりたいけれど繋がれない高齢者がたくさんいることを知りました。

高齢者が孤立・孤独になってしまう原因には、加齢による衰えや大きなライフイベント(配偶者の死、役割の喪失、免許の返納、居場所の閉鎖、地域の人間関係の悪化)が複雑に絡み合っています。これを自己責任と片付けず、地域社会で支えなければならないと強く感じました。

一方で、高齢者には本音と建前があることも分かってきました。表向きは「自分のことは心配しなくても大丈夫」「子どもや孫たちの生活を優先してほしい」と言いますが、本音は「誰かに頼りたいけれど周囲に迷惑をかけたくない」「誰にも求められずにやることがなくて寂しい」と感じていることが多いのです。我慢して耐え忍ぶことが当たり前になり、孤立してしまっているのです。また、高齢者自身が孤立・孤独状態だと認識していないために声を上げないことも多く、これが周りからの無関心に繋がっています。

この現実を目の当たりにし、私は地域社会の一員として、彼らの声に耳を傾け、支え合うことの大切さを痛感しました。

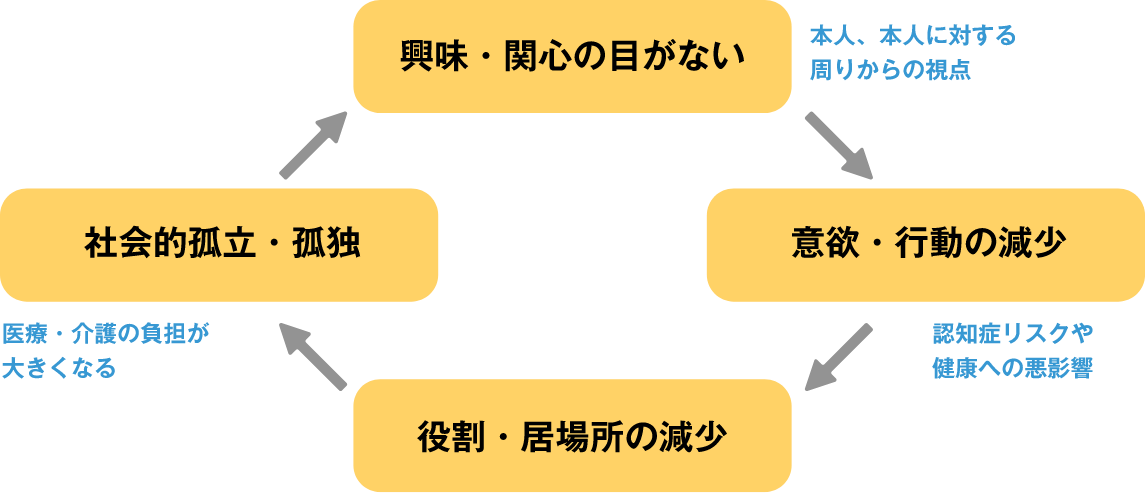

孤立することで生じる一番の課題は「意欲の低下」とそれによる「選択肢の減少」

高齢者は孤立することで社会参加の意欲が低下し、日中こもりがちになります。この状態が続くと、行動が減少し、役割や居場所が失われ、地域社会への参加の選択肢が減少します。この課題を解決するために、高齢者の参加を促す各種サービスを展開しました。

利用者の満足は感じたものの、

サービス運営の難しさを実感

シニア向けスマホサロンで交流の場を作り、アクティブな高齢者と孤独な高齢者を共通の趣味や価値観でマッチングさせるサービス「EMOTOMO」を始めました。コロナ禍前、ほとんど使われていなかったZoomを活用し、新たなつながりを生み出しました。

実証実験では多くの方々に喜ばれ、事業プランコンテストでも数々の賞を受賞しました。しかし、収益を得て継続的な仕組みとすることができず、実力不足を痛感し、「このままでいいのだろうか?」と悩む日々が続きました。

NPO法人ソンリッサとして本格的に再始動

ソーシャルスタートアップや子どもの貧困解決を目指すNPOでの修行を経て、2020年4月からソンリッサでの活動を本格化しました。苦労の連続でしたが、「何のために事業をしているのか」と自問し続け、祖父母との原体験を胸に、たくさんの人々の助けを得て乗り越えてきました。

今のソンリッサがあるのは、縁あって出会えた人々のおかげです。最近では地元での知名度も上がり、多くのステークホルダーと共に事業を進めています。これもすべて、多くの方々との出会いと機会のおかげであり、その基盤の上にソンリッサは成り立っています。

メッセージ

代表理事

萩原 涼平

私たちが目指すのは、「孤独を感じる高齢者が多様な繋がりの中で、日常的に他者から興味関心を持たれつつ自然に関われる地域社会」です。それはいつも困った時には気軽に助けを求め、本音でコミュニケーションができる状態です。

孤立・孤独な現状を「仕方がない」とか、「自己責任だ」と言って片付けてしまったり、他人に全く無関心で他者に興味を示さない地域社会は殺伐としていて息苦しいですよね。

そんな時に自分が「今辛いんだ」ということを言えて、それを受け止めて興味をもって優しく関わり合う地域社会は豊かです。

多くの人たちは、知っている誰かが辛い時に一声かけたり、その人の気持ちが軽くなるような関わりをしたいと思っています。他者を思いやる地域社会は素敵なのだと分かっているのです。

一人の力は小さいかもしれませんが、無力ではありません。人は周囲から影響を受けながら生きるものです。小さな一歩を誰かが見ていて「自分も隣の家の寂しそうなおばあちゃんに声をかけてみよう」と思うかもしれません。そうして影響を受けながら次の行動を促し、“優しい繋がり”が波及していくことが理想です。

ソンリッサではそのような思いやりを持って行動する人を増やしていくために、自分のできる範囲で地域と関われるプロセスを多くの方々と協働して作っています。

私はソンリッサを通じてそのような地域社会をつくる一助となりたいと考えています。

これからの地域福祉を

ともにつくっていきませんか